Wenn in der Wissenschaft von Plagiaten die Rede ist, dann wird dies meist als ein Verstoß gegen „geistiges Eigentum“ verstanden. Damit übernimmt man aber eine Rahmung einer neoliberalen Eigentumsordnung (kritisch hierzu etwa Hardt 2005). Ich meine, dass ein Plagiat so weder epistemisch noch normativ angemessen gefasst wird. Und diese beiden Dimensionen hängen eng zusammen. Als Verstoß gegen geistiges Eigentum wären Plagiate doppelt zu fassen: einerseits verletzen sie die Rechte des Verlages, der sich ja oft die Rechte an entsprechenden Texten sichert. Erst sekundär werden hier die Rechte der Autor*in verletzt, und dies vor allem, sofern das Urheberrecht diesen ein unveräußerliches Recht an ihrem Produkt zugesteht.

„Zwischen An- und Enteignung. Anmerkungen zum Plagiat im Expropriationsverhältnis der Wissenschaft“ weiterlesenSome thoughts on entropy in AI image generation

There has been an intense debate about image generation within the last weeks, after the technology has been made publicly available. After several proprietary programs have offered limited free tiers for some time, with stable diffusion an open-source model was published this August. One popular discussion has been the question, if the created images really can be compared to images created by human creativity. I don’t want to get into this discussion here. Rather my question is, what would happen in a next step: At the moment we talk about AI produced images as the output of the programs and deep learning models. But what happens if they become part of the very image databases the models are trained on? What if the AI generated images are fed back into the models for image generation? My hypothesis is, that this will produce entropy in the image generation process which, in the long run, will tend towards ever more noise.

„Some thoughts on entropy in AI image generation“ weiterlesenDer Hass-O-Mat – kann man Hass mit Hass bekämpfen?

Wieder mal eine Hassnachricht bekommen? Nun: Ein Knopfdruck und der Hass-O-Mat liefert unmittelbar deine individuelle Hassantwort.

Hass mit Hass bekämpfen ist natürlich eine blöde Idee. Aber doch ist an dem Gedanken eines automatisierten Hate-Speech-Generators etwas dran, gerade weil er nicht einfach als ungebrochene Fortsetzung sprachlicher Hassbekundungen funktioniert – so wenig wie eine algorithmisch erzeugte Liebesbekundung wohl der Liebe zuträglich sein wird.

„Der Hass-O-Mat – kann man Hass mit Hass bekämpfen?“ weiterlesenArten seine Maske nicht zu tragen, ohne sie nicht zu tragen

Heute und gestern in der U-Bahn in Wien, wo weiterhin Maskenpflicht herrscht, habe ich wieder einen Menschen gesehen, die ihre Masken zwar irgendwo in der Nähe ihres Gesichts hatten, aber sie dennoch nicht richtig getragen haben. Dieses verleugbare Maske-(Nicht)-Tragen finde ich besonders nervig, weil ja noch ein Bewusstsein mitkommuniziert wird, dass man die Regel, an die man sich nicht hält, durchaus kennt.

„Arten seine Maske nicht zu tragen, ohne sie nicht zu tragen“ weiterlesenKlassenkampfcamouflage im Kulturkampf – Kurze Anmerkung zum Aufruf „Für eine populäre LINKE“

Das desaströse Wahlergebnis der LINKEN in NRW hat wie zu erwarten vor allem einen Effekt: die zerstrittenen Fraktionen innerhalb der Partei geben sich gegenseitig die Schuld und alle fühlen sich in dem, was sie immer schon vertreten haben, bestätigt. In dieser Linie ist auch der Aufruf für eine „populäre LINKE“ zu verstehen, mit der das Wagenknecht-Lager sich für den Erfurter Parteitag am letzten Juni-Wochenende in Stellung bringt. Überraschende Erkenntnisse wird man da nicht erwarten dürfen.

„Klassenkampfcamouflage im Kulturkampf – Kurze Anmerkung zum Aufruf „Für eine populäre LINKE““ weiterlesenRussifizierter Sozialismus?

Für mich ist immer wieder schwierig zu verstehen, dass die Linke zum Teil immer noch eine letztlich nationalistisch verkürzte Vorstellung des Erbes der Sowjetunion hat. Man möchte meinen, dass die Auseinandersetzung mit dem Stalinismus auch die kritische Reflexion dessen Russifizierungsbemühungen kritisch durchgearbeitet hätte. Und auch der Postsozialismus böte einer internationalistischen Linken eigentlich wenig Anhaltspunkte für Sympathien gegenüber nationalistisch-imperialen Geschichtsdeutungen. Aber wenn Russland angesichts einer unrühmlichen Tradition antikommunistischer und antislawischer Ressentiments verteidigt wird, ohne ein Wort darüber zu verlieren, dass diese Ressentiments sich eben auch gegen Ukrainer*innen richteten, oder wenn der Roten Armee zum Tag der Befreiung „trotz“ aktueller politischer Geschehnisse gedankt wird, wie soll man das anders verstehen, als das Russland eine besondere und privilegierte Verbindung zum historischen Sozialismus habe? Und was heißt das anderes, als dass die Linke einer nationalistischen (Re-)Interpretation dieses historischen Sozialismus auf den Leim geht?

Wider die falsche Automationskritik

Automation wird oft als drohendes Schicksal an die Wand gemalt. Dabei werden negative soziale Folgen der Automation dieser zumeist naturalisierend einverleibt. Das Problem ist aber nicht Automation. Das Problem ist eine Gesellschaft, in der Automation das Problem ist. In der diese mit ihren Potentialen abgelehnt wird – und mit gewisser Rationalität – weil sie sozioökonomisch so eingespannt ist, dass ihre Potentiale höchstwahrscheinlich ungenutzt bleiben und sie stattdessen zu einer weiteren Intensivierung von Herrschaft beiträgt. Reaktionär ist eine solche Kritik aber, wenn sie nicht auch den gesellschaftlichen Mechanismus angreift, der die scheinbar natürlichen Konsequenzen von Technik erst produziert. Das Automation Menschen „ersetzen“ kann, liegt ja nicht zuletzt daran, dass sie im organisierten Kapitalismus nicht unerheblich zu (mangelhaften) Automaten gemacht wurden.

„Wider die falsche Automationskritik“ weiterlesenZukunftsnostalgie

Nostalgie ist ursprünglich eine Rückübersetzung von „Heimweh“ ins Griechische, die von Johannes Hofer in seiner Dissertation von 1688 eingeführt wurde. Im 20. Jahrhundert wurde diese räumliche Sehnsucht typischerweise in eine Zeitliche Sehnsucht nach einer (verklärten) Vergangenheit umgedeutet (Becker & Stach 2021: 9).

Interessant ist es einen Rückbezug auf die „Heimat“ zu machen, sofern sie nicht die dumpf verklärte Herkunft bezeichnet, sondern selbst „utopisch“ gefasst wird (ein weiterer Begriff, der quasi spiegelbildlich von einer räumlichen zu einer temporalen Bestimmung übergeht, hier aber eben vom „anderen“, nicht „eigenen“ Ort auf ein Noch-Nicht, auf Zukunft). Ernst Bloch hat sich (je nach Geschmack dialektisch oder paradoxal) um einen utopischen Heimatbegriff bemüht, wenn er diese als etwas beschreibt „das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war“ (Bloch 1985 Bd. 2, S. 1628).

„Zukunftsnostalgie“ weiterlesenThe same procedure as every wave? Soziale Ungleichheit und Gesundheitsrisiken in der vierten Welle

Langsam zeichnet sich ab, dass der Abwärtstrend der Verbreitung des Corona-Virus vorbei ist. Der 7-Tage-R-Wert liegt seit Tagen um 1. Und statt jetzt mit vergleichsweise wenig Aufwand „ZeroCovid“ anzustreben, stimmt Armin Laschet mal wieder auf eine Aussitz-„Strategie“ ein und bemüht dazu die bekannte Leerformel vom „mit dem Virus leben“ – was ja heißt, das Sterben mit dem Virus nicht ganz so energisch zu bekämpfen. Und das, obwohl wissenschaftlich klar ist, dass die Impfquote keineswegs so ist, dass nichts mehr zu befürchten wäre (siehe auch England). Man setzt also mal wieder auf die ineffizienteste Entscheidung. Denn an dem Punkt, an dem man das Aussitzen nicht mehr durchhalten kann, ist das Bremsen dann extrem teuer. Das muss man keinem mehr erklären. Ignoriert wird es trotzdem.

„The same procedure as every wave? Soziale Ungleichheit und Gesundheitsrisiken in der vierten Welle“ weiterlesenArbeitsarchitektur zwischen Einheitsprojektion und gesellschaftlichem Konflikt

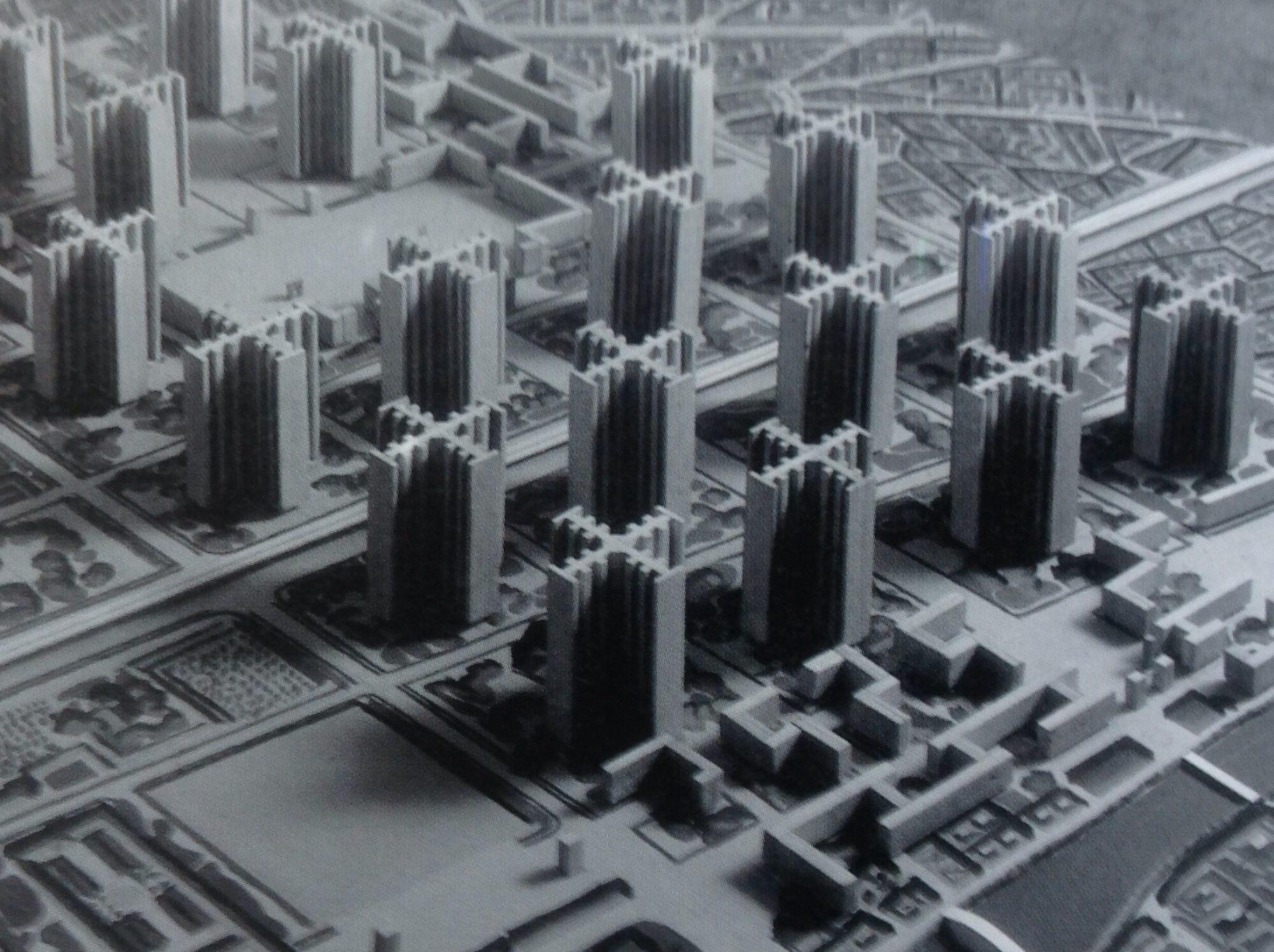

Die Vorstellung einer Architektur als Ausdruck von Gesellschaft steht vor dem Problem, dass Gesellschaft keine Einheit ist. Darin sind sich zumindest kritische Soziologische Theorien einig, ob Marx oder Bourdieu, die Konflikte und Kämpfe als wesentlichen Moment der gesellschaftlichen Konstitution sehen (mit Verweis auf Bourdieu Dieluweit 2019, 14). Weiter kommt man, wenn man den Blick umkehrt. Architektur projiziert Gesellschaft als einheitlich, indem sie Partikulares als universale Repräsentation des Gesellschaftlichen erscheinen lässt und als solches auf Gesellschaft zurückführt (eben auf die Verweist die Rede von der imaginären Konstitution, die Heike Delitz (2009) für die Architektursoziologie von Cornelius Castoriadis (1990) aufgreift).

„Arbeitsarchitektur zwischen Einheitsprojektion und gesellschaftlichem Konflikt“ weiterlesen