Verkehrspolitisch gilt die modernistische Stadtplanung heute wohl weitgehend als Graus. Verbunden wird sie insbesondere mit dem Ziel einer „autogerechten Stadt“ – unter deren Räder so einiges gekommen ist. Aber, trifft es die richtigen, wenn man den Modernismus für unsere mit Autos zugestellten und mit Riesenstraßen durchschnittenen Städte, kurz: für die Unterordnung aller Mobilitätsformen unter die Automobilität, verantwortlich macht? Mir scheint es, dass der Zustand der Auto-Stadt, den man heute zu überwinden wünscht, einem „halbiertem Modernismus“ geschuldet ist, der sich von der Entwicklung der Automobilität hat treiben lassen, und gerade nicht von den Verkehrsvisionen modernistischer Architekt*innen und Planer*innen, die versucht haben, dieser gegenüber eine Gestaltungsmacht zu gewinnen. Gerade aus dem Überschuss architektonischer Imagination des Modernismus ließe sich heute noch manche Irritation und Anregung für die Gestaltung des Raums in der post-automobilen Stadt gewinnen.

Schon das Schlagwort von der „autogerechten Stadt“ ist deutlich ambivalenter, als es heute verstanden wird. Es geht auf den Titel einer Buches des Architekten und Stadtplaner Hans Bernhardt Reichow (1959) zurück – der gerade kein Vertreter eines ungebrochenen „International Style“ war, sondern eine „organische Baukunst“ forderte. Nicht die technizistische Apologetik einer generalautomobilisierten Stadt-Maschine wird man Reichow zum Vorwurf machen können, eher das Gegenteil: sein essentialistisches und organizistisches Menschen- und Stadtbild stehen in Kontinuität zu seinen stadtplanerischen Aktivitäten im Nationalsozialismus – inklusive antiurbanem Ressentiment (vgl. Kuchenbruch 2010, 152; Bernhardt 2017, 532; zum Antiurbanismus im NS Kahmann 2011, 110 f.).

Ziel dieser „autogerechten Stadt“ war nicht die einseitige Unterordnung unter die Automobilität, sondern deren Einhegung. Allerdings unter der Prämisse, dass ihr Umsichgreifen unvermeidlich ist, und die Städte droht ins „Verkehrs-Chaos“ zu stürzen (Reichow 1959; zum Topos von Ordnung/Chaos in der Architektur der Mitte des 20. Jh. allgemein Kuchenbruch 2010). Reichow hat wie viele anderen Kolleg*innen seiner Zeit, sein Konzept einer Stadt, die den veränderten Mobilitätsanforderungen gerecht wird, explizit von der amerikanischen Variante der „automotive city“ mit ihren „Monster-Verkehrsknoten“ abgegrenzt. Trotzdem wurde seine Formel der „autogerechten Stadt“ häufig genau mit diesem Stadtbild gleichgesetzt. Das führte letztlich dazu, dass Reichow das missverständliche „autogerecht“ durch ein „menschengerecht“ geraderücken wollte (Bernhardt 2017, 533 f.) – wie gesagt: bei einem „Menschen“-Bild, das man heute durchaus kritische befragen sollte.

Aber auch, wenn man sich den unstrittigen Proponenten modernistischer Architektur und Stadtplanung zuwendet, ist die verkehrsplanerische Vision weit weg, von der automobilen Realität (und hinsichtlich des verbrauchten Parkraums müsste man wohl ergänzen: der ‚Auto-stationären‘ Realität) unser Städte.

Zweifellos spielt das Automobil eine maßgebliche Rolle für die moderne Architektur, und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Seine Massenproduktion ist Vorbild und Projektionsfläche für architektonische Bemühungen einer Rationalisierung des Bauens (Gartman 2009) und in einem ist es selbst Ausdruck einer ingenieursmäßigen Rationalisierung des Raums, die Vorbild für das Streben nach effizienten Mindestmaßen ist (Abb. 1). Daneben sind Autos Vorbilder für eine technizistische Ästhetik – etwa wenn Le Corbusier in Vers une architecture dem Parthenon einen Sportwagen gegenüberstellt (vgl. Huse 1994, 20). Oder aber, dass Auto wird als Symbol eines modernen Lebensstils eingesetzt. Als solches taucht es wieder und wieder in der Darstellung von Le Corbusiers Villen auf und nimmt zum Teil einen erheblichen Teil des Bildes ein (Abb. 2).

Vor dem Hintergrund dieses Stellenwerts des Automobils mag es erstaunlich erscheinen, wenn der Architekturkritiker der Moderne, Sigfried Giedion, über Le Corbusiers Planung für den Stadtkern einer Kleinstadt in den Vogesen festhält:

„Das ganze Areal des Core von St. Dié ist selbstverständlich für den Fahrverkehr gesperrt. ‚Das königliche Recht des Fußgängers‘, wie Le Corbusier es nennt, ist hier voll gewahrt“ (Giedion 1956, 99).

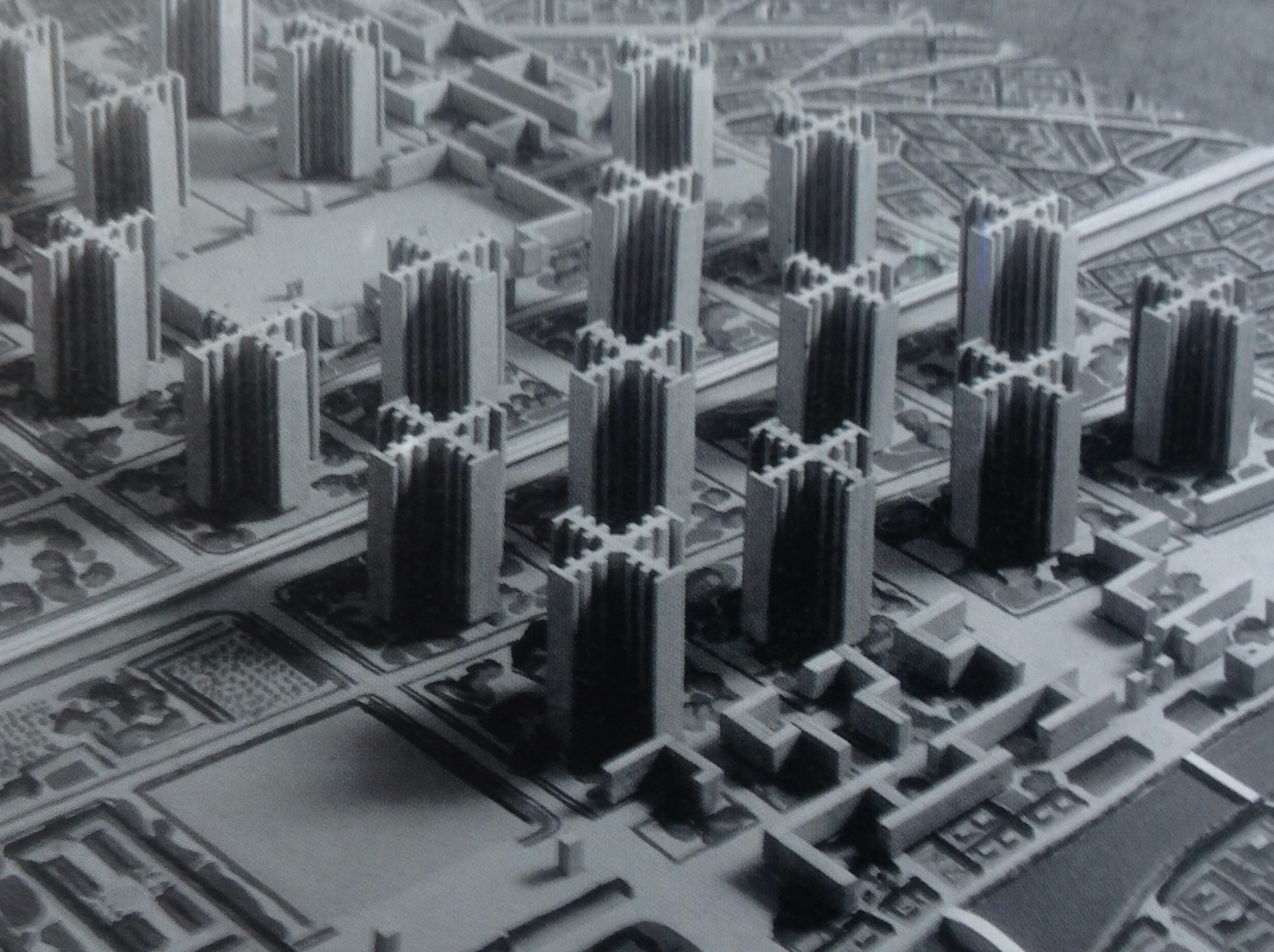

Die modernistische Stadtplanung als Verteidigerin von Fußgänger*innen? Ganz in Übereinstimmung mit der von Le Corbusier verfassten und vom IV. Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM) verabschiedeten Charta von Athen, die als zentrales Dokument der funktionalistischen Stadtplanung gelten kann, geht es weniger um die Überordnung des Automobils, als um eine Trennung von Fußgängern, Fernbussen und Autos (oder „véhicules mécaniques“) um einer Überlastung der bestehenden Infrastruktur bei sich ausweiternder Automobilität zu entgehen (Le Corbusier 1957, 76–83). So wie die Funktionssphären von Wohnen, Arbeiten und Erholung räumlich getrennt werden sollen, sollen auch die Mobilitätsformen entflochten werden (vgl. Giedion 1984, 485–498). Die berühmteste (und berüchtigtste) modernistische Stadtvision ist wohl Le Corbusiers Plan Voisin für Paris, in dem die bestehende Stadtstruktur zugunsten eines funktionalistischen Neustarts planiert werden sollte (Abb. 3).

Dabei kommt dem Auto gerade in der Mobilität zwischen den nach Funktionen geschiedenen Bereichen eine maßgebliche Rolle zu. Es erlaubt, zwischen Wohnviertel im Grünen und der Arbeit im Verwaltungsviertel zu pendeln. Die dabei geschaffenen neuen funktionell definierten Orte sollen dann in sicher allerdings weitgehend von den Pisten der „nouvelles vitesses mécaniques“ (Le Corbusier 1957, 77) enthoben sein.

„Enthoben“ kann dabei zuweilen durchaus wörtlich verstanden werden, sollten die entsprechend dimensionierten Parkflächen doch unter neuen, autofreien Plätzen verschwinden. Beispielhaft kann hier die Beschreibung eines Entwurfs für das Back Bay Center in Boston wiedergegeben werden, die sich bei Sigfried Giedion findet. An ihr wird deutlich, dass die neue Stadtkonzeption nicht zuletzt an der Widerherstellung eines begehbaren Terrains interessiert ist, oder wie Giedion es formuliert: der „Widerherstellung der Rechte des Fußgängers, die unter dem Einfluss des zügellosen Verkehrs mißachtet wurden“ (Giedion 1956, 124).

„Es wird konsequent ein Areal geschaffen, ein Schutzgebiet, in dem der Fußgänger sich unbedroht bewegen kann. Vor dem Forum von Pompeji steht inmitten des Fahrwegs ein Prellstein, der den Zutritt der Wagen verhindert. In Boston wird Vorsorge getroffen, daß 6000 Autos in drei Stockwerken unter der Platzfläche verschwinden können wie Kleider in einem Koffer. So erhält der Fußgänger endlich das seit der Antike verlorengegangene Recht wieder, sich innerhalb der Gemeinschaftszone frei bewegen zu können. Eng verbunden ist damit schließlich eine dritte städtebauliche Maßnahme: Die äußere Straßenfront wird entwertet, und die Läden werden dorthin verlegt, wohin sie gehören: ins Innere des verkehrsfreien Gebietes“ (Giedion 1956, 106).

Die heute leicht übersehene Vision des Modernismus war – unter der Prämisse einer automobilitätsintegrierten Funktionstrennung – qualitative Räume zu schaffen, offene Plätzte, die freie Bewegung ermöglichen. Beispiel dafür ist gerade nicht die von der Omnipräsenz des Autos und der Unterordnung aller Mobilitätsformen unter die Automobilität, wie sie bis heute Teils unsere Städte kennzeichnet. Ein Blick aus dem Fenster reicht da manchmal (Abb.4).

Beispiele für diese „Erhebung“ der Fußgänger*in lassen sich in Deutschland zum Beispiel in Mainz und ich Bochum finden. In Mainz handelt es sich um das 1973 eingeweihte Rathaus von Arne Jacobsen mit seinem über das Parkhaus erhöhten Vorplatz (Abb. 5), der auf der einen Seite zum Rhein abfällt und auf der anderen Seite über eine Brücke (Abb. 6) erlaubt ungehindert über die Rheinstraße hinweg, die die Altstadt vom Rhein abschneidet, zum Marktplatz und zum Mainzer Dom zu laufen (vgl. Müller und Wedekind 2015).

In Bochum wiederum ist ein Teil der 1965 eröffneten Ruhr Universität über einem Parkhaus errichtet, insbesondere das zentrale „Verkehrsbauwerk“ mit Bibliothek, Mensa und Audimax, sowie den sich teils über mehrere Ebenen erstreckenden Plätzen und Wegen, die die Gebäudekomplexe der unterschiedlichen Disziplinen verbinden – die ganz im Sinne des Funktionalismus baulich getrennt wurden (Abb. 7). An einer solchen Anlage wird natürlich deutlich, welch zentraler Stellenwert man der Automobilität zugemessen hat, zumal an einer Universität, die ‚auf die grüne Wiese‘ vor die Stadt gebaut wurde, und Studierende aus den um sich greifenden Ortschaften und Dörfern des Ruhrgebiets anziehen sollte. Zugleich ist hier aber eben auch ein stadträumliches Arrangement entstanden, in dem es möglich ist, mit der U-Bahn vom Bahnhof kommend, über den erhöhten Zugang, die Plätze, Brücken, Wege bis in den Hörsaal zu laufen, ohne an irgendeinem Punkt in Kontakt mit dem Straßenverkehr zu kommen.

Bei beiden Beispielen handelt es ich um städtebauliche Lösungen, die auf eine äußerst wechselhafte Wahrnehmung zurückgreifen können. Anfänglicher Euphorie folgte eine Phase der Vernachlässigung und Verächtlichmachung. Zuletzt gab es aber auch eine erneute Anerkennung und Wertschätzung für die baulichen Gestaltungsansätze der Nachkriegsmoderne – in Bochum etwa mit der studentischen Ausstellung „RUB: brutal und schön?“ (Gregor 2019). In Mainz kam es zu einer nicht zuletzt durch die Kunsthistoriker Matthias Müller und Gregor Wedekind angeregten öffentlichen Diskussion um das Rathaus, in der für eine neue und offenere Perspektive auf den Bau geworben wurde (Müller und Wedekind 2015). Jüngst hat sich unter dem Namen „Die Betonisten“ zudem eine Initiativgruppe zusammengetan, die sich bemüht eine neue Sensibilität für die Ästhetik der Nachkriegsmoderne zu schaffen.

Einigkeit wird heute vermutlich weitgehend darüber bestehen, dass die Prämisse von Automobilität als Integration der differenzierten Stadtgesellschaft wenig zukunftsfähig ist. Das Negativbild der autodominierten Stadt ist allerdings nicht einfach den verqueren Visionen des Modernismus zuzurechnen, sondern eher einem halbiertem Modernismus, dem gerade nicht gelungen ist, was zentrales Anliegen der modernen Stadtplanung war: der Entwicklung des Verkehrs mit einer ordnenden und ‚zähmenden‘ Gestaltung zu begegnen, die nicht zuletzt der Fußgänger*in neue qualitative Räume erschließt. An diesem Gestaltungsanspruch lässt sich durchaus anschließen, wenn es darum geht, kreative und mutige neue Konzepte der Gestaltung städtischer Flächen oder neue Mobilitätskonzepte für die postautomobile Stadt zu entwerfen. In der Moderne hätte man dann nicht eine Feindin, sondern eine Verbündete gegen das Elend der zugeparkten und allerorts von Straßen zerfurchten und zerschnittenen Stadt. Eine Anregung könnte dabei gerade die Abkehr von der Straße als städtischer Zwischen-Raum sein.

Verwies der Modernismus auf das „heilige Recht des Fußgängers“, ist gegenwärtig insbesondere das Fahrrad im Fokus von Versuchen, den Stadtraum und die Stadtmobilität neu zu erfinden. Als Beispiel für eine weitreichende Reorganisation der Stadt können niederländische Städte wie etwa Utrecht gelten. Hier werden nicht nur Fahrradwege ergänzt, sondern die gesamte Verkehrsführung neu konzipiert.

Was den konsequenteren Bemühungen um eine ‚fahrradgerechte Stadt‘ auffällt: letztlich spielt ein klassisches modernistisches Credo eine zentrale Rolle für ihr gelingen: das „radikale Trennen“ von Fußverkehr und „mechanischen Fahrzeugen“ (Le Corbusier 1957, 83), heute ergänzt um die räumliche Separierung des Radverkehrs. In der Mobilitätstransformation der Städte können sich hierbei auch für Metropolregionen neue Formen der Konnektivität ergeben. Im Ruhrgebiet etwa verbindet der Radschnellweg RS1, der über weite Teile alte Zugtrassen der Kohleindustrie umnutzt, Bochum und Essen. Geplant ist eine durchgehende Strecke von Hamm bis Duisburg, die weitgehend vom Fahrzeugverkehr abgekoppelt ist (Abb. 8). Dieser wird inzwischen tatsächlich auch als Faktor für die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Region anerkannt.

Was hier als verkehrspolitische Vision ausgewiesen wird, zehrt nicht zuletzt von konzeptionellen Überschuss eines Modernismus, der weit mehr zu bieten hatte als die vorbehaltlose Überhöhung einer unvermeidlichen Automobilität. Und eine Archäologie des Modernismus kann die Transformation der Stadt begleiten, sie inspirieren. Sein Archiv des Scheiterns kann auf Herausforderungen vorbereiten und für ihre Bewältigung stärken.

Literatur:

Bernhardt, Christoph. 2017. Längst beerdigt und doch quicklebendig. Zur widersprüchlichen Geschichte der ‚autogerechten Stadt‘. Zeithistorische Forschung 14, Nr. 3: 526–540.

Gartman, David. 2009. From Autos to Architecture. Fordism and Architectural Aesthetics in the Twentieth Century. New York: Princeton Architectural Press.

Giedion, Sigfried. 1956. Architektur und Gemeinschaft. Tagebuch einer Entwicklung. Hamburg: Rohwolt.

—. 1984. Raum, Zeit, Architektur. 3. Aufl. Zürich/München: Verlag für Architektur Artemis.

Gregor, Katharina. 2019. Rettet die Betonmonster! RUB Presseinformation. https://news.rub.de/presseinformationen/kultur-und-freizeit/2019-09-16-architektur-rettet-die-betonmonster.

Huse, Norbert. 1994. Le Corbusier. 5. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rohwolt.

Kahmann, Bodo. 2011. Antiurbanismus und Antisemitismus. Zur Geschichte eines innigen Verhältnisses. Tribüne 50, Nr. 197: 108–115.

Kuchenbruch, David. 2010. Geordnete Gemeinschaft. Architekten als Sozialingenieure – Deutschland und Schweden im 20. Jahrhundert. Bielefeld: transcript.

Le Corbusier. 1957. La Charte d’Athènes. Paris: Éditions de Minuit.

Metzendorf, Rainer. 2015. Das Rathaus von Mainz. Ein Blick auf seine Planungsgeschichte. In: Das Mainzer Rathaus von Arne Jacobsen. Politische Architektur in der deutschen Nachkriegsmoderne, hg. von Matthias Müller und Gregor Wedekind, 53–77. Regensburg: Schnell + Steiner.

Müller, Matthias und Gregor Wedekind, Hrsg. 2015. Das Mainzer Rathaus von Arne Jacobsen. Politische Architektur in der deutschen Nachkriegsmoderne. Regensburg: Schnell + Steiner.

Neufert, Ernst. 1941. Bauentwurfslehre. 8. Aufl. Berlin: Bauwelt Verlag.

Reichow, Hans Bernhardt. 1959. Die autogerechte Stadt. Ein Weg aus dem Verkehrs-Chaos. Ravensburg: Otto Maier Verlag.

Wedekind, Gregor. 2015. Bürgerstolz? Über den Umgang mit Jacobsens Rathaus in Mainz. In: Das Mainzer Rathaus von Arne Jacobsen. Politische Architektur in der deutschen Nachkriegsmoderne, hg. von Matthias Müller und Gregor Wedekind, 134–147. Regensburg: Schnell + Steiner.